この記事では、学校給食業界に変革をもたらした「株式会社中西製作所と株式会社pluszero」の共同開発システムについて解説します。

中西製作所とpluszeroの共同開発システムが業務を効率化

学校給食の現場にAI(人工知能)を導入する動きが全国的に広がっています。株式会社中西製作所と株式会社pluszeroは2025年7月、給食関連業務を効率化するAIシステム3種(①コンテナ積載最適化、②配送最適化、③図面管理)を発表し、特許出願しました。

これにより食器や容器の積載方法を自動提案し、配送ルートや人員配置を最適化、さらに設計図面をデータベース化して検索可能にするなど、給食センターの運営効率を飛躍的に高めることが期待されています。

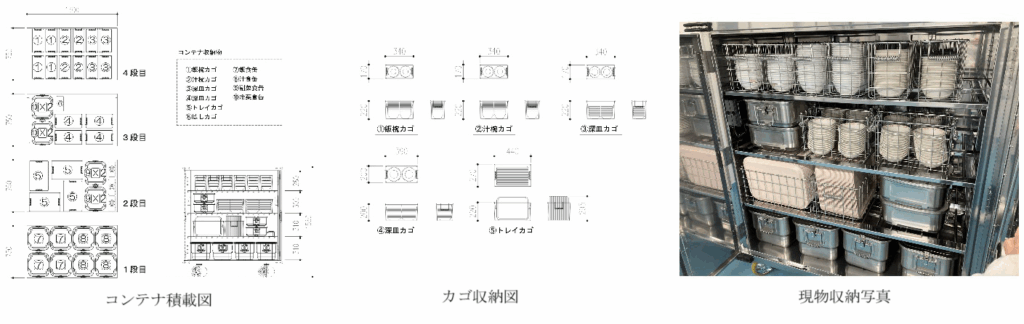

①コンテナ積載最適化

引用:株式会社pluszero

学校給食で使用される食器や食缶はコンテナやカートに積み込み配送されますが、必要台数の算出や積載方法の検討は人力で行われ、非常に時間を要していました。

こうした課題を解決するため、中西製作所とpluszeroは、児童数やクラス数、食器の形状や数量を入力すると、AIが食器籠や食缶との組み合わせを考慮し、コンテナやカートへの最適な積載方法をシミュレーションして提案するシステムを開発しました。

この独自技術は給食現場の効率化に大きく貢献し、AIによる積載シミュレーション技術として特許出願も行われています。

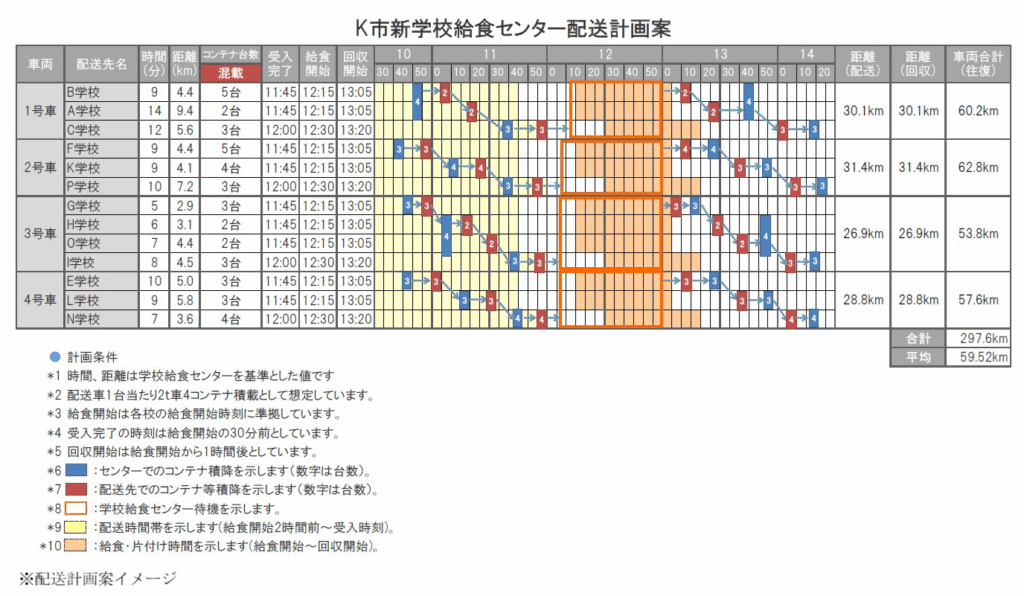

②配送最適化システム

引用:株式会社pluszero

学校給食は「調理後2時間以内に提供」という制約があり、各施設の給食時間や必要コンテナ数を踏まえて効率的に配送ルートを計画する必要があります。

しかし人手不足により、トラック台数や運転手を最小化しつつ巡回ルートを人力で検討するのは大きな負担でした。そこで開発された新システムは、AIが地図や配送条件をもとに最適ルートを自動提案し、車両サイズや積載コンテナ、配送順序などを考慮して必要台数と人員を削減します。

この技術は「配送地点や経路情報、コンテナ数、給食時間」など多様な条件からAIが最適な計画を立案する仕組みとして特許出願され、給食配送業務の効率化に貢献しています。

③図面管理システム

引用:株式会社pluszero

中西製作所は30年以上にわたり全国の学校給食室や給食センターの設計をCADで行ってきましたが、図面はPDFやCADデータとして保存されており検索性が低く、過去事例を参照する際に同僚へ確認するなど非効率な状況が続いていました。

これを解決するため、過去図面をAIで解析し、給食センターの形状や設置機械の詳細を把握してキーワードやタグとして整理・検索可能にするシステムを開発。約75万枚の図面を効率的に分類できるようになりました。

さらに図面上の座標情報とテキストの意味を組み合わせて判定する技術を確立し、特許出願も行っています。

競合各社・自治体の取り組み

他の事業者も、AIを用いた給食関連ソリューションを続々と打ち出しています。

- Well-Fed:献立作成AIと出数予測AIを組み合わせ、アレルギー対応・価格変動・季節要因などを考慮したメニューを自動生成。これにより食材ロス削減と栄養バランスの両立を実現。

- フレアサービス:献立作成の時間を年間約1,190時間から半減させた事例を公表。栄養士の負担軽減と人件費削減に直結しています。

- Chowagiken:「ユニクルAIオートメニュー」で、栄養・彩り・原価を同時に考慮した献立立案をわずか20分で完了可能。現場では「人間の熟練度に匹敵する精度」と高評価です。

- 名古屋市プロジェクト:AIで予算内に収めつつ、地産地消を推進する献立を設計。市の食育施策と連動し、行政サービスの効率化にも寄与しています。

- Softom:シフト作成AIや画像認識を組み合わせ、給食現場の人員配置と配膳業務を最適化。

- 教育ICT関連企業数社:生成AIを活用した献立支援や栄養教育のデジタル教材開発にも着手しています。

これらを含め、少なくとも10以上の企業・団体が学校給食分野でAI活用を推進している状況です。

技術的なポイント

AIの多くは「組合せ最適化アルゴリズム」や「機械学習モデル」を用いています。

- 積載最適化では、食器サイズや個数を入力すると、数万通りの組み合わせから最短時間で積み込める手順を導出。

- 配送最適化では、地理情報システム(GIS)と制約条件(調理後2時間以内の配布など)を組み合わせ、最小台数・最短ルートを算出。

- 献立AIは、過去の給食データと価格変動を学習し、将来の需要を予測。アレルギーや地域の食文化に応じたレコメンドも可能になっています。

食育との融合

AI活用は単なる効率化にとどまりません。名古屋市の事例では、AIが提案した地産地消メニューを教材化し、児童生徒が「なぜこの食材が選ばれたか」を学ぶ仕組みを整えています。これにより、食育とAI技術の融合という新しい教育スタイルが形成されつつあります。

また、AIが作成した献立案を栄養士や教員が最終チェックする「人×AIの協働プロセス」が導入され、教育現場での信頼性確保にも配慮がなされています。

今後の展望

学校給食におけるAI導入は

| 人的リソース不足の解消 栄養教育の深化 持続可能なフードシステム構築 |

といった多面的な効果をもたらすと期待されます。

今後は、全国自治体が連携してプラットフォームを構築し、給食データを共有・活用する動きも加速するでしょう。将来的には、AIによる個別栄養最適化や地域食材の需給マッチングまで拡張される可能性があります。

まとめ

中西製作所とpluszeroの先行事例を皮切りに、学校給食の世界では多様な企業・自治体がAI導入に挑んでいます。積載・配送・献立作成・人員配置・食育までを網羅する取り組みは、教育と食の両分野における大きな変革です。

「AI給食」は効率化の手段であると同時に、次世代の子どもたちが食の大切さを学ぶ教材にもなりつつあります。

株式会社中西製作所とは?

引用:株式会社中西製作所

株式会社中西製作所(NAKANISHI MFG. CO., LTD.)は、大阪市生野区に本社を置く業務用厨房機器メーカーです。学校、病院、外食チェーン、福祉施設など多様な食の現場に向け、炊飯・洗浄・消毒などの厨房システム機器を製造・販売しています。

1946年(昭和21年)に個人創業、1958年(昭和33年)に法人設立され、その後1996年に大阪証券取引所、第2部へ上場、2013年には東京証券取引所へ市場変更され、現在は東証スタンダード市場に上場しています。

2025年3月期の決算では売上高約399億円を記録し、従業員数は約700名規模です。

東京と大阪に二本社体制を敷き、業界トップクラスのシェアを誇る存在であり、特に学校給食や外食チェーンへの納入実績が豊富です。

株式会社pluszeroとは?

引用:株式会社pluszero

東京都世田谷区北沢に本社を構える株式会社pluszero(プラスゼロ)は、2018年7月に設立されたAI/ITベンチャー企業です。代表取締役会長兼CEOの小代義行氏、代表取締役社長兼COOの森遼太氏が率いる組織で、ISMS(ISO/IEC 27001:2013)の認証も取得しています。

主力事業は自然言語処理やソフト・ハードウェアの統合を通じたソリューション提供で、AI技術を活用した企画、開発、導入、保守、運用、さらにはコンサルティングまでワンストップ対応が可能です。全社員数は2025年4月時点で約143名、そのうち112名が正社員として在籍しています。

多様な専門家を擁し、高度な数学・統計・AIの技術を用いたシステム開発に強みがある組織です。東証グロース市場にも上場しており、生成AIやAIエージェントといった先進分野にも積極的に取り組んでいます。

返信 (0 )