この記事では、北海道電力が受付を開始したAI活用電池需給サービス「Enerista(エネリスタ)」について解説します。

北海道電力「Enerista」のサービス提供を発表

引用:ほくでん

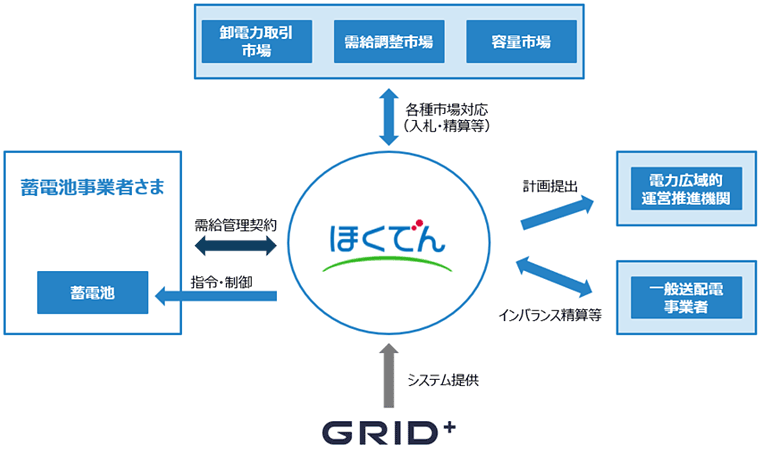

北海道電力株式会社は2025年8月1日、AIを活用した系統用蓄電池の需給管理サービス「Enerista(エネリスタ)」の申込受付を全国の事業者向けに開始しました。本サービスは系統用蓄電池を所有する事業者を対象に、充放電計画立案、制御、市場への入札、精算業務までを北海道電力が一括で代行するワンストップ型サービスです。

Eneristaとはどのようなサービス?

このサービスの特徴は、北海道電力が長年培ってきた需給管理ノウハウと、AI開発を手掛ける株式会社グリッドの最先端技術を組み合わせて、収益最大化を図っている点です。

さらに、AI技術を活用し、需給バランスや市場価格など複数のデータを解析して、最適な入札計画を自動立案することによって、運用収益の最大化と市場変動への迅速対応を実現します。提供開始は2026年4月とされており、2025年9月にはサービスが完成する予定です。

火力・水力需給計画最適化システム「ReNom Power」が基盤

北海道電力と株式会社グリッドが、AI最適化技術を活用して開発を行なった火力・水力需給計画最適化システム「ReNom Power」が基盤となっています。

「ReNom Power」は、電力需要、卸電力市場の価格変動、再生可能エネルギー発電量の揺らぎといった複数の条件を反映したシナリオをAIが自動生成するシステムです。そして各シナリオごとに最適な発電計画を自動立案する仕組みを備えています。

これにより、人手では困難な需給計画のパターン比較や最適化を迅速に行えるため、発電コストの低減や再エネの効率的な活用に直結します。

蓄電池市場の拡大と他社の動向

近年、日本では再生可能エネルギーの導入が進む一方で、出力変動による需給バランスの課題が顕在化しています。こうした中、蓄電池を活用した需給調整は不可欠な技術と位置付けられ、国内外の電力会社が次々と参入しています。

- 東京電力パワーグリッドは、大型バッテリーを用いた系統安定化事業を進めており、首都圏での需給調整力強化を目指しています。

- 関西電力は、AIとIoTを組み合わせた再エネ統合システムを開発し、蓄電池を含む需給管理を効率化。

- 海外では、英国National Gridや米国のNextEra Energyが同様のAI活用型バッテリー需給管理を導入済みです。

北海道電力のEneristaは、こうした潮流の中で「全国事業者向け」に開放される点が特筆すべきポイントです。北海道に限定されず、全国の蓄電池オーナーが利用可能であるため、日本全体の電力需給安定化に寄与する可能性があります。

将来展望と日本のエネルギー転換

北海道電力は今後、Eneristaを基盤として「再生可能エネルギー × 蓄電池 × AI」という新しい電力エコシステムを構築することを目指しています。再エネ比率が高まるほど需給変動が激しくなるため、AIによる最適制御は今後ますます重要性を増していくでしょう。

また、政府が掲げる「脱炭素社会」や「GX(グリーントランスフォーメーション)」推進政策とも一致しており、同サービスは国のエネルギー政策を下支えする存在になると期待されています。さらに、将来的には水素や次世代電池との統合管理も視野に入っており、電力の安定供給と収益性の両立が大きなテーマとなります。

Eneristaの提供によって得られるメリット

「Enerista」の最大の魅力は、これまで大手電力会社や専門商社の領域とされてきた電力市場への参入障壁を大きく下げる点にあります。従来、系統用蓄電池を事業として活用するには、24時間体制の需給管理、複雑な市場入札の知識、膨大なデータ処理能力が必要でした。

そのため中小事業者や自治体、個人に近い規模の蓄電池保有者にとっては、実際には市場参加がほぼ不可能な状況が続いていました。Eneristaはこうした課題を解決し、利用者が「蓄電池を保有するだけ」で市場参入できる仕組みを提供します。

運用コストを大幅に軽減

従来は電力需要予測や市場価格の変動を分析し、最適な充放電スケジュールを組むだけで多大な時間と専門スキルが必要でした。

Eneristaでは、北海道電力の長年の需給管理ノウハウとグリッドのAI技術を融合させたシステムが、自動で複数のシナリオを生成し、最適な充放電計画と入札戦略を立案します。これにより利用者は複雑な判断や計算から解放され、安心して運用を委ねられる環境が整います。

収益の最大化

市場の価格変動や再生可能エネルギーの発電量は常に変化しますが、AIがリアルタイムで解析し、適切なタイミングで蓄電池の充放電を行うことで収益を高めることが可能です。

従来人間の判断では対応が遅れがちだった市場変動にも即応でき、安定した利益を生み出す仕組みを構築できます。

参入機会の拡大

地方自治体や工場、農業施設などが所有する蓄電池も、市場に活用できる資産へと変わります。

これにより、地域の再生可能エネルギー導入とエネルギー自給率の向上にもつながり、単なる経済的メリットにとどまらず、社会的価値を持った取り組みとなります。

Eneristaは北海道に限定されず全国の事業者が対象であるため、地域差を超えて利用者が一律のサービスを享受可能です。大都市圏に限らず地方企業や自治体も同等の環境で市場にアクセスできることは、電力市場の裾野を広げ、日本全体の需給安定化にも直結します。

信頼性と安定感

電力会社が直接運営主体となり、AIを活用しつつもバックエンドには長年の需給運営実績を持つ北海道電力が関与しているため、中小事業者でも安心して委託できます。

専門知識がなくとも電力ビジネスに参入できる環境が整備されることは、まさにエネルギー市場の民主化といえるでしょう。

まとめ

北海道電力の「Enerista」は、AIと蓄電池を融合した次世代の需給管理サービスとして、日本のエネルギー転換に新たな可能性を開きます。これまで大規模事業者に限られていた電力市場への参入を、中小企業や自治体など幅広いプレイヤーに解放し、再生可能エネルギーの変動吸収や需給安定化に大きく貢献する点が特徴です。

さらに、同社がグリッドと共同開発した「ReNom Power」を基盤に、複数シナリオを想定した最適化計画をAIが自動生成することで、効率的かつ収益性の高い運用が実現されます。今後は全国展開を通じてエネルギー市場の裾野を広げるとともに、GX推進や脱炭素社会の実現を後押しする存在となるでしょう。

北海道電力(ほくでん)とは?

引用:北海道電力

株式会社北海道電力(通称:ほくでん、北電、HEPCO) は、北海道札幌市に本社を置く地域電力会社で、1951年5月1日に創立されました。設立以来、主に発電・送配電・小売電気事業を担っており、2022年度には非連結で売上高約9,020億円を記録しています。(2025年3月期)

発電設備としては、唯一の原子力発電所である泊(とまり)原子力発電所のほか、石炭、LNG、油、地熱、水力など多様な資源を活用しています。

地域特性に応じた安定した電力供給を使命とし、厳しい自然条件下における停電防止や省エネルギー推進にも力を注いでいます。

系統用蓄電池とは?

引用:パワーエックス

系統用蓄電池とは、電力系統に接続して需給バランスの安定化や再生可能エネルギーの変動吸収を目的に設置される大規模蓄電設備です。主にリチウムイオン電池が利用され、数MW〜数百MW規模で導入されます。

電力需要のピーク時には放電して供給力を補い、需要の少ない時間帯や再生可能エネルギーが余剰の際には充電して電力を吸収します。また、周波数調整や瞬時電圧低下対策など系統安定化機能も果たします。

再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、系統運用の柔軟性向上や脱炭素化に不可欠なインフラとして国内外で導入が進んでおり、電力市場や調整力市場での活用も期待されています。

返信 (0 )