株式会社ベルシステム24が、コンタクトセンター業務を革新する新たな一歩を踏み出しました。同社が手がける「Hybrid Operation Loop」は、電話応対の現場に大きな変革をもたらす可能性を秘めています。

このシステムの核心は、人間のオペレーターと機械が互いの長所を活かしながら働く仕組みにあります。日本マイクロソフトをはじめとする技術パートナーと共に、長年培ってきた電話応対のノウハウをデジタル技術と融合させる試みです。

注目すべきは、日本で初めて実装されるHybrid RAGという技術です。日々の電話でのやり取りを分析し、そこから有用な情報を抽出して知識データベースを自動構築します。従来は人手で整理していた膨大な通話記録が、システムによって整理され、次の対応に活かされるようになります。

実用化に向けて、協力企業の実際の電話窓口で試験運用を重ね、来年中には本格的なサービス展開を開始する計画です。各業界特有のニーズに応えられる柔軟性も、このシステムの強みとなっています。

コンタクトセンターの抱えていた課題

深刻化する人手不足が、コンタクトセンターをはじめサービス業に暗い影を落としています。電話対応の現場も例外ではありません。大量の人員を必要とする従来型の運営方法は、もはや限界を迎えつつあります。

この状況を打開する切り札として注目を集めているのが、生成AI技術です。

業務を自動化するまでの高い壁

これまで活用が困難だった電話記録などの雑多なデータから、有益な情報を引き出せるようになったことで、業務の自動化に道が開けました。

ただし、現実はそう簡単ではありません。現在の生成AI活用は、オペレーターへの回答候補の提示や通話記録の要約作成、研修での模擬応対といった補助的な役割に留まっています。RAG(Retrieval-Augmented-Generation)という技術で精度向上を図る試みもありますが、期待したほどの成果は得られていないのが実情です。

業務の自動化には正確性に欠けていた

真の自動化を実現するには、企業固有の専門知識や業界用語を理解し、的確に答えられるシステムが必要です。そのためには、FAQ、業務マニュアル、ベテラン社員の経験則、個人的なメモ書きまで、あらゆる情報を整理し、体系化しなければなりません。

しかし、この作業には莫大な手間と費用がかかります。仮に整備が完了しても、日々変化する業務内容に合わせて常に更新し続ける必要があり、多くの企業が着手できずにいます。

こうした現場の悩みを解決すべく、生成AI Co-Creation Lab.は新たなアプローチを開始しました。知識データベースの構築と更新を自動化する仕組みを開発し、導入のハードルを大幅に下げることを目指しています。

ベルシステム24の新規事業「生成AI-Co-Creation-Lab.」とは

2024年6月、ベルシステム24は「生成AI‑Co‑Creation‑Lab.(コ・クリエーションラボ)」を立ち上げ、ユーザー企業や技術パートナーと共にAI活用の課題を検証する場を設けました 。そこで採用されたのが、「Hybrid Operation Loop(HOL)」という独自のアプローチです。その狙いは、ナレッジ整備の壁(第二の壁)と、AIの回答精度の壁(第一の壁)を突破し、自動化の実用化に踏み出すことでした。

株式会社ベルシステム24のノウハウと、生成AI Co-Creation Lab.に参画する日本マイクロソフト株式会社をはじめとするテクノロジー企業が有する最新技術を組み合わせてコンタクトセンターの自動化を目指しています。

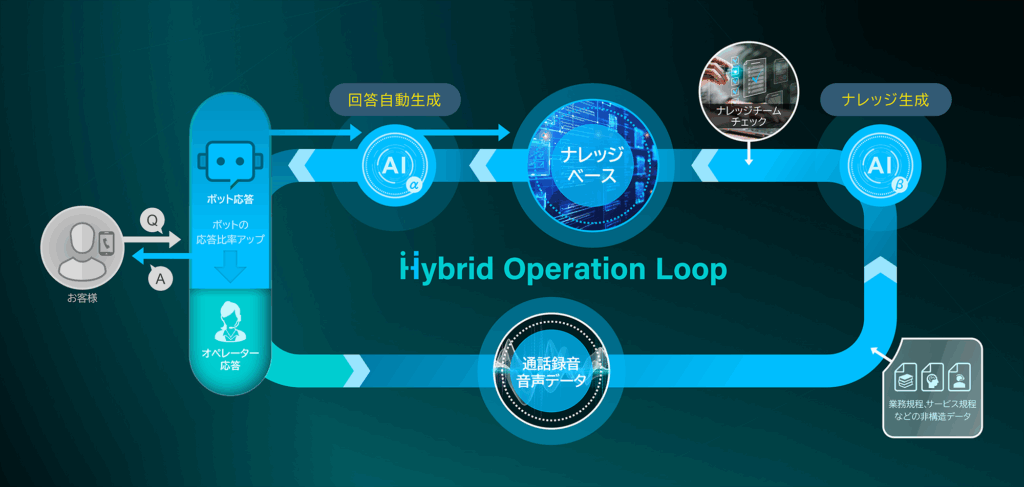

「Hybrid Operation Loop」によって電話応対業務を改革

ベルシステム24が独自に開発した「Hybrid Operation Loop」は、生成AIと人間の協働を前提とした全く新しいコンタクトセンター支援システムです。

最大の特徴は、AIが顧客への回答を作成する役割と、知識データベースを自動で構築する役割を分け、それぞれが循環的に機能する点にあります。これにより、人手で行っていた煩雑なナレッジ整備を効率化するとともに、回答精度を飛躍的に高めることが可能になりました。

AIが情報を蓄積して顧客への回答を作成

電話をかけてきた顧客に対して、瞬時に適切な回答を提供する。これが第一のAIの使命です。「Hybrid RAG」という先進技術を搭載したこのAIは、単純なFAQ検索とは一線を画します。

従来の検索システムは、似た言葉を探すだけで精度は60〜80%程度でした。しかしHybrid RAGは、言葉の類似性だけでなく、文脈や関連性まで理解します。その結果、95%を超える精度での回答が可能になりました。

もちろん、機械だけに任せきりにはしません。AIが出した答えを人間のオペレーターが確認し、必要に応じて修正を加えます。この仕組みにより、AIが時折見せる「もっともらしい嘘」を防ぎ、顧客に正確な情報を届けることができます。オペレーターは単純な問い合わせから解放され、より複雑で人間的な対応が必要な案件に集中できるようになりました。

データベースを構築するAIも重要

もう一つのAIは、縁の下の力持ちとして活躍します。日々の電話でのやり取りを分析し、そこから有益な情報を抽出して整理する役割を担っています。

これまで、通話記録からFAQやマニュアルを作成する作業は、専門スタッフが膨大な時間をかけて行っていました。しかしHybrid Operation Loopでは、この骨の折れる作業をAIが自動で処理します。昨日の顧客からの新しい質問が、今日のナレッジとして活用される。この速さは、人間には真似できません。

さらに興味深いのは、蓄積された知識が再び回答生成AIに活用される点です。つまり、システム全体が日々の業務を通じて賢くなっていくのです。知識は一度作って終わりではなく、現場での経験を糧に成長し続ける。まるで生き物のようなシステムが実現されています。

得られた成果と今後の展開

Hybrid Operation Loopによってどのような効果が得られたのでしょうか?

ここでは、AIの導入によって得られた成果と今後の展開をまとめました。

実証された効果と現場の変化

「Hybrid Operation Loop」の導入により、電話応対の現場に明確な変化が生まれています。最も顕著な成果は、回答精度の劇的な向上です。AIと人間が協力することで、顧客への応対品質が格段に改善されました。

特に注目すべきは、AIが時折見せる誤回答への対策が確立された点です。人間のオペレーターがAIの回答をチェックし、必要に応じて修正を加える仕組みにより、誤った情報が顧客に伝わるリスクが大きく軽減されました。この「Human-in-the-Loop」という考え方が、信頼できる自動化を実現する鍵となっています。

日本マイクロソフトの技術協力も大きな成果をもたらしました。同社の倫理的なAI開発の知見を活かすことで、機械的な応答ではなく、温かみのある人間らしい対応が可能になったのです。日々蓄積される通話データから自動的に知識が生成され、それが次の応対に活かされる。この循環により、システムは使えば使うほど賢くなっていきます。

5年後500億円規模を目指す事業戦略

ベルシステム24は、このシステムを軸に大きなビジネス展開を計画しています。主なターゲットは、自社で電話窓口を運営している企業です。システムの導入だけでなく、運用支援やコンサルティングといった周辺サービスも含めて、5年後には500億円規模の事業創出を目指しています。

40年にわたって様々な業界のコンタクトセンターを運営してきた同社の強みは、単なる技術提供にとどまりません。金融、通信、小売、医療など、各業界特有の事情や専門用語を熟知しているからこそ、それぞれの企業に最適な自動化の形を提案できるのです。

今後の展開として、効率化だけでなく顧客体験の向上に重点を置いた支援を行っていく方針です。電話をかけてきた顧客が「話を聞いてもらえた」「問題が解決した」と感じられる応対を、AIと人間の協働で実現する。この新しいコンタクトセンターの形が、日本の顧客サービスの水準を大きく引き上げることが期待されています。

サービス業のAI導入事例まとめ

株式会社ベルシステム24以外にも、サービス業界でAIを導入している企業は数多く存在します。ここでは、代表的な例を4つ紹介します。

【NTTドコモ】来店予約をボイスボット化し入電の半数を自動処理

引用:NTTドコモ

NTTドコモは、全国のドコモショップに寄せられる来店予約の電話受付にボイスボットを導入しました。年間で約700万件にのぼる入電のうち、すでに半数はAIによる自動音声認識で完了しています。

従来、予約電話の多さはオペレーターの負荷増大と待ち時間の長期化を招いていましたが、この仕組みにより対話の途中で途切れる課題が改善されました。現在は2,300店舗へ順次展開が進んでおり、Googleビジネスプロフィールとの連動も強化。顧客側の利便性と業務効率の双方に効果をもたらしています。

【ヤマト運輸】LINE WORKS AiCallで集荷受付を効率化

引用:ヤマト運輸

ヤマト運輸は2021年、人材不足を背景に「LINE WORKS AiCall(旧LINE AiCall)」を導入しました。導入以前は、集荷受付が集中する時間帯には応答が滞るなど、現場の負担が課題となっていました。

現在では、コールセンターへの入電の約8割をAIが自動処理し、残る複雑な案件のみをオペレーターが担当する体制が確立。AIが一次受けを担うことで、処理の平準化が進み、待ち時間短縮にもつながっています。結果として、現場の生産性と顧客の利便性を両立する仕組みが整ったといえます。

【東京電力エナジーパートナー】AIチャットボットで顧客満足度を向上

東京電力エナジーパートナーは、応対品質の維持と効率化を目的にZendeskのAIチャットボットを導入しました。Amazon Connectと連携することで柔軟な顧客対応が可能となり、チャット経由での問い合わせ件数は1日で約15,000件に達しています。

一方、オペレーターが処理する件数は1,500件程度まで抑えられ、負荷の軽減が明確に示されました。その結果、顧客満足度は90%を超える水準に達しており、AI導入が現場の効率だけでなくサービス品質向上にも直結していることがわかります。

【損保ジャパン】災害時に強みを発揮する対話型AI

引用:損保ジャパン

損保ジャパンは、大規模災害時に集中する問い合わせへの対応力を強化するため、NTTコミュニケーションズが提供する「COTOHA Voice DX Premium」を導入しました。特徴は、応対そのものだけでなく、会話後の記録や処理もAIが自動化する点にあります。

これにより、1時間に最大3,000件という大量受付が可能となり、災害時でも安定的にサポートを継続できる体制が整いました。従来は人員を増強しても追いつかない状況が課題でしたが、この仕組みは業務の継続性を確保しつつ、オペレーターを高度な判断が必要な案件へ集中させる効果を発揮しています。

まとめ

ベルシステム24の「生成AI-Co-Creation-Lab.」は、ナレッジ整備と回答精度という業界の根幹課題に、共創と技術融合で挑む挑戦です。

HOLやナレッジCXデザインサービスは、その両軸を支える具体策であり、回答精度95%以上、導入企業拡大の計画、BPOの進化など、成果と展望を伴った実装となっています。AIに人が従うのでなく、AIと人が真に協業する未来像。ベルシステム24は、その先導役として、新しいコンタクトセンターの「普通」を創りつつあるのです。

株式会社ベルシステム24とは?

株式会社ベルシステム24は、1982年に国内で初めて本格的なコールセンターサービスを開始した企業です。以降、40年以上にわたりコンタクトセンター事業を中心に成長を遂げ、企業と消費者をつなぐ多様なコミュニケーション基盤を提供してきました。

現在では、金融・通信・流通・公共サービスなど幅広い分野において、顧客対応や事務処理を含む総合的なアウトソーシング事業を展開し、業界の標準的なモデルを築き上げています。最大の特徴は「ヒト」と「テクノロジー」を融合させる姿勢であり、数万人規模のオペレーターが持つ豊富な運用ノウハウに、クラウド型音声基盤「BellCloud+®」や生成AIといった最新技術を組み合わせることで、顧客体験(CX)の向上と業務効率化を両立しています。

さらに、同社はパーパスとして「イノベーションとコミュニケーションで社会の豊かさを支える」を掲げ、社会課題の解決や新たな価値の創出にも積極的に取り組んでいます。こうした背景から、ベルシステム24は単なるBPOサービスの枠を超え、企業の成長と社会の持続的発展を支える存在として重要な役割を果たしているといえます。

返信 (0 )